テーマ:

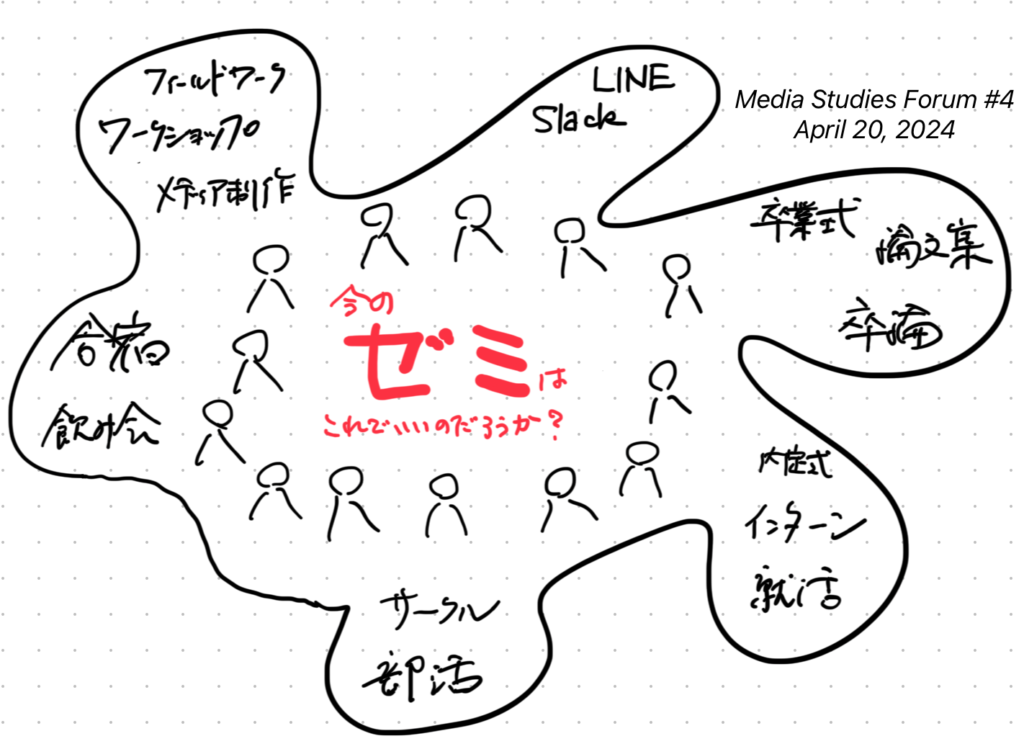

今のゼミはこれでいいのだろうか:

変化する大学、メディア環境のなかでの学びの共同体のゆくえ

関西圏でメディア、ジャーナリズム、コミュニケーション、文化研究などに取り組む人々がゆるく集うことができる機会を設けようとしてはじまったメディアスタディーズ・フォーラム(MSF)。

第4回目は、ゼミのありかたやその可能性と課題について報告をしてもらい、語り合います。

長い間、ゼミ(独語ゼミナールの略語)は日本の文系学部教育のコアをなし、英米系で言う「セミナー」とは異なる、独特の濃い学びの共同体として機能してきました。

しかし就活時期の早まり、サークル、アルバイトやインターンなどの中での相対化、なにより新型コロナ禍などによって、近年、ゼミのあり方は大きく変わってきてはいないでしょうか。

その変化に対応して、このフォーラムの関連領域では、フィールドワークやワークショップの導入、メディア作品の制作や実践への参加などに取り組むゼミが多くなっています。一方でジェンダーバランスや留学生の受け容れ方、メディア・ビジネスとの関わり方、卒論の位置づけなどの課題もあるようです。

いずれにしても私たちはゼミの問題は研究とは別のことと考えがちで、同僚との雑談でしか話題にしない場合が大半ではないでしょうか。しかしこれは未来の高等教育をいかに(リ)デザインするかという、それ自体重要な研究課題だといえます。

今回のMSFでは、おもに学部のゼミに焦点をあて、伊藤高史、畑仲哲雄、劉雪雁という相対的にアプローチが異なるお三人から、それぞれのゼミの現状、可能性や課題について率直なところを報告していただき、飯田豊さんの質疑を皮切りにみなさんで議論を展開していきたいと考えています。

大学教員の方も、将来そうなることを志望している方々も、現役の学生さんも、どうかふるってご参加ください。

今回もハイフレックス開催。

対面参加者のみなさんとは終了後にお食事会を開催したいと思います。

参考:

伏木田稚子『ゼミナールにおける汎用的技能の習得:探究に基づく共同体的な学習環境の価値』 風間書房、2021.

日時:4月20日(土)15時から17時30分まで

登壇予定者:

伊藤高史(同志社大学)

劉 雪雁(関西大学)

畑仲哲雄(龍谷大学)

司会&討論者:

飯田豊(立命館大学)

ファシリテーター:

水越 伸(関西大学)